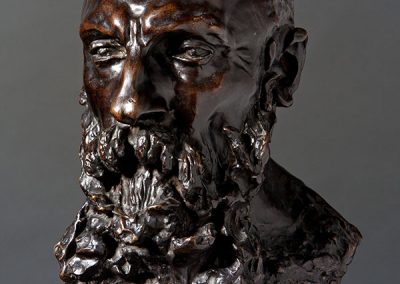

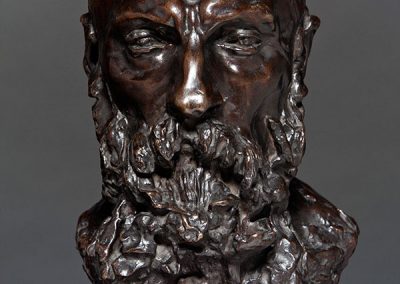

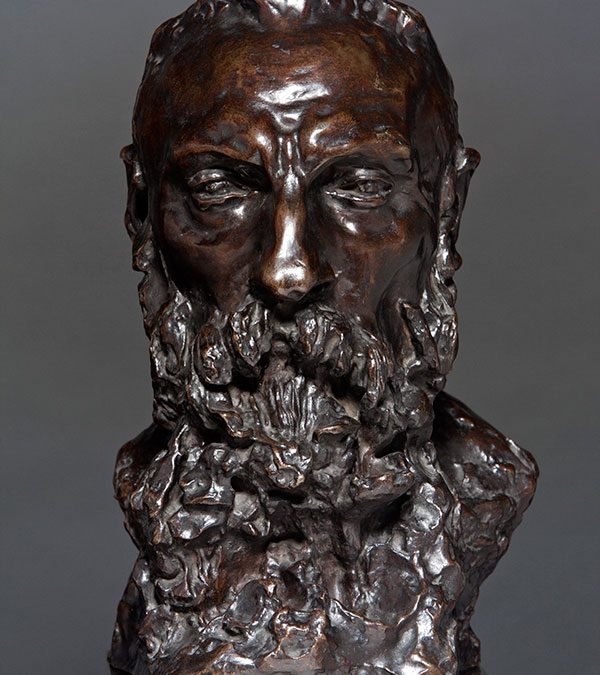

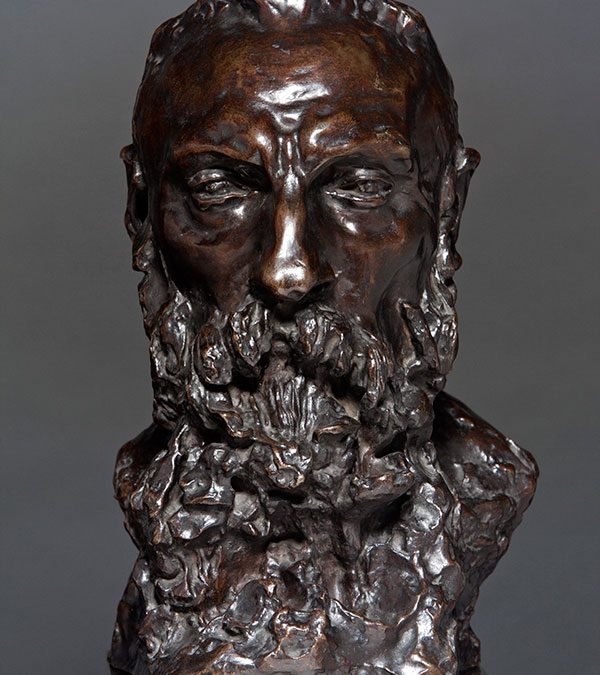

Titre : Buste d’Auguste Rodin

Lieu de création : France

Historique :

Tête de Méduse / Archéologie

Dénomination : Tête de Méduse

Découvreur : Mlle G. Degoul et Mme O. Lapeyre

Période : Gallo-romaine

Lieu et date de collecte : Lescudillier, commune d’Aurillac, 1977

Matière et technique : Trachyte, Sculpture en bas relief

Dimensions : H.: 15 cm ; L. : 26 cm ; P. : 22,5 cm

Description : Ce fragment de chapiteau représentant une tête entourée 9 pétales condstituait un des fleuron d’un chapiteau. Le visage aux traits grossiers, grimaçant et qui porte de larges mèches ondulées ainsi qu’une corde lisse nouée par tois boucles sous le menton, est la représentation de la gorgone Méduse.

Lieu de conservation : Salles d’exposition permanentes, Musée d’art et d’archéologie

n° inv et domaine : Dépot de fouilles, objet n° 362 – Archéologie

Historique :

Le Fanum d’Aron a été découvert en 1977 dans le sud‐ouest de la commune, au lieu‐dit Lescudillier (cadastré BE n°360) et a été classé Monument historique le 20 novembre 1980. Des fouilles de sauvetage ont permis d’établir que ce temple, d’un diamètre de 19,20 m, qui s’ouvre sur les vallées de la Cère et de la Jordanne, a été fréquenté du 1er au 3e siècle après Jésus‐Christ. Le matériel archéologique découvert sur le site est riche : éléments lapidaires, mobilier céramique et terres cuites architecturales, mobilier métallique et en verre.

Le fanum circulaire se composait d’une cella à 16 pans coupés dans laquelle prenait place la représentation de la divinité et d’une galerie périphérique circulaire bordée d’un péristyle composé de colonnes cannelées portant des chapiteaux corinthiens ornés de feuilles d’acanthe. Au sud de cet édifice circulaire, des vestiges de murs circonscrivant un bâtiment de plan carré au sol pavé (parcelle 326) pourrait situer une annexe du sanctuaire ou une structure d’accueil des pèlerins, voire un autre fanum. A l’ouest, les archéologues ont mis au jour le tronçon d’un mur correspondant au péribole, clôture de l’enclos sacré, dont on ignore le périmètre complet faute de fouilles étendues aux parcelles voisines.

Indexation : Archéologie, Aron

Le Musée d’Art et d’Archéologie

Le Musée d’Art et d’Archéologie

Les collections de beaux-arts du Musée Hippolyte de Parieu, associées à celles d’archéologie et d’ethnographie sont déplacées en 1992 dans l’ancien couvent de la Visitation entièrement rénové au jardin des Carmes. Devenu Musée d’Art et d’Archéologie, l’ancien musée de peinture gère également aujourd’hui les salles d’expositions temporaires attenantes : « Ecuries » et « Sellerie » dédiées plus particulièrement à la création contemporaine (art et photographie).

Musée J.-B. Rames

Musée J.-B. Rames

Des documents d’archives mentionnent la présence d’un cabinet de minéralogie associé à une bibliothèque publique dans la ville dès 1824. Officiellement prévu sur les plans d’affectation de 1838 du deuxième étage de l’Hôtel de ville, ce cabinet de minéralogie est intégré à la fin du 19e siècle à l’importante collection privée de Jean-Baptiste Rames (1834-1894), pharmacien à Aurillac mais également naturaliste passionné de géologie et d’archéologie. Cet ensemble acheté par la municipalité après la disparition de son collecteur est en effet à l’origine de la création du Musée des sciences J.-B. Rames.

Le musée, installé au deuxième étage de l’Hôtel de ville, ouvre ses portes le 5 août 1902. Son organisation est réalisée d’après les directives des cantaliens Marcellin Boule, professeur puis directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris et du naturaliste Pierre Marty, conservateur de 1898 à 1940 qui le marquera d’ailleurs en l’enrichissant d’un fond de flore fossile du Cantal.(2)

Musée des Peintures

Musée des Peintures

Prenant part au mouvement de création muséale initié au début du 19e siècle, le maire d’Aurillac, Hippolyte de Parieu (1790-1876), institue par arrêté municipal du 5 février 1853 le Musée de peinture. Installé provisoirement dans l’une des salles de l’Hôtel de Ville le premier directeur en sera l’artiste aurillacois Eloy Chapsal, ancien élève d’Antoine-Jean Gros, de Merry-Joseph Blondel ainsi que de David d’Angers mais également fondateur de l’école de dessin de la ville. Les collections de peinture et de sculpture, complémentaires de l’instruction délivrée par l’école de dessin, sont majoritairement constituées par les envois d’œuvres de l’Etat. En 1860, suite au legs d’une trentaine de toile et de gravures par le notaire aurillacois Joseph Sérieys, le besoin d’un nouveau bâtiment devient impérieux et cinq ans plus tard le musée est transféré dans une ancienne salle électorale rue du Collège.

Une nouvelle fois, en 1899, les collections sont déplacées. La municipalité ayant validé le projet du conservateur Henri Matre, suivant les plans d’Eugène Marion, ingénieur et de l’architecte Grandin, le musée de peinture prend alors place dans la chapelle inutilisée du Collège des Jésuites.