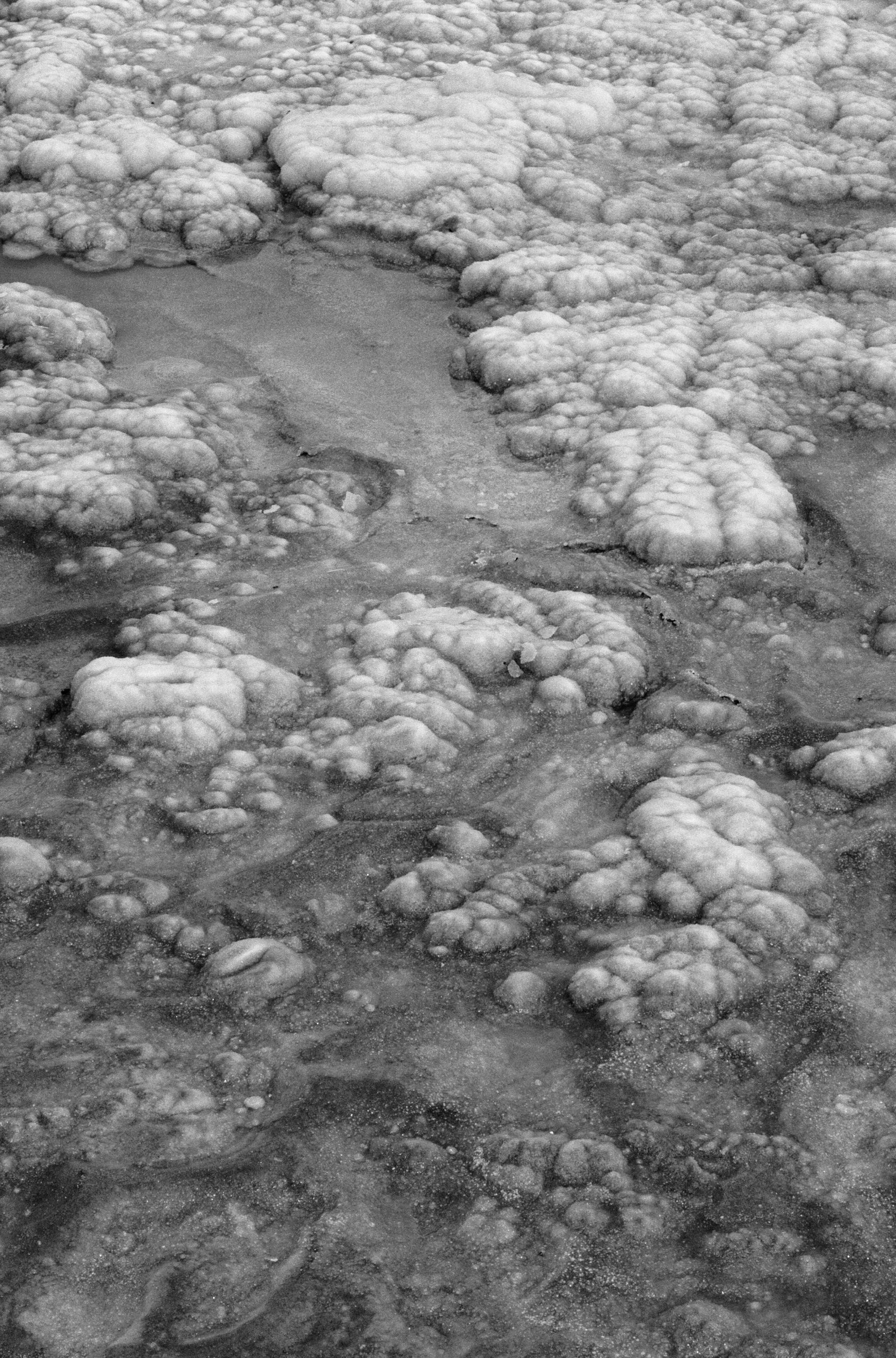

Bois et sol II, série « Les Dolines », 2021

Sol salin, série « Les Dolines », 2023

lanit Illouz est une artiste plasticienne. À travers sa pratique de la photographie et de la vidéo, elle s’attache à interroger le fonctionnement de la mémoire et les conditions de la visibilité.

Entremêlant procédés de reproductions, recherches et expérimentations, son travail porte en lui et donne à voir les traces du temps à l’œuvre.

Ilanit Illouz réalise des œuvres au long cours. Tout commence par le récit de souvenirs qui ne sont pas les siens. Une histoire familiale faite de déplacements, d’exode, de trous de mémoire et d’évanescence des témoins. D’Oran à Marseille jusqu’à Kiryat Ata en Israël et Dimona, non loin de la mer Morte, une géographie intime et collective se dessine. Autant de territoires plus ou moins lointains, de paysages enfouis, de frontières traversées dont il s’agit pour elle d’interroger la mémoire. De là naît le désir de voir. Et c’est ainsi que ses pas la mènent à Marseille en 2015 puis sur les rives de la mer Morte à partir de 2016. Dans cette zone de frontières entre la Cisjordanie et Israël, elle découvre un paysage d’où l’eau se retire peu à peu sous l’effet de l’action humaine, devenant ainsi de plus en plus désertique, lunaire, trouble.

Comment retranscrire un lieu qui porte une histoire alors qu’il n’y a plus de traces ? Sur place, elle arpente le territoire, prend le temps d’observer, photographie et collecte des éléments naturels (roches, végétaux, ossements, sel, etc.) qui jouent ensuite un rôle essentiel dans la réalisation de ses œuvres. C’est de retour dans l’atelier qu’elles prennent véritablement forme. Là, elle regarde et choisit attentivement les images, expérimente diverses techniques et différents matériaux (papiers, encres, eau, etc.) et laisse le temps travailler. Confrontée à l’absence de traces historiques et au mutisme du paysage, elle crée ainsi ses propres vestiges.

L’exposition se concentre sur sa dernière série photographique en date, « Les Dolines », réalisée entre 2016 et 2023. Elle présente une soixantaine de tirages noir et blanc, couleur et fossilisés par le sel. L’ensemble des photographies déplie le paysage de la mer Morte : étendues minérales, surfaces cristallisées, zones de végétation résiliente, fragments de matières, travail spontané de l’eau et du sel. Érosions à la surface du sol qui menacent de s’affaisser, les dolines représentent autant la disparition annoncée de ce paysage mythique que les traces sensibles et obsédantes d’une mémoire elle aussi sur le point de s’effondrer.

Ève Lepaon,

Historienne de l’art, spécialiste de la photographie

Exposition aux Écuries – Jardin des Carmes

26 MAI /// 26 AOUT 2023

Entrée Libre, 14h-18h

Neige, rue du cloître Notre-Dame, Paris, 1953

Au début des années 1980, la ville d’Aurillac s’est engagée dans la définition et la mise en place d’une politique culturelle forte axée sur la création photographique contemporaine. Une volonté qui a permis de créer un centre d’animation photographique, dénommé La Sellerie, ainsi qu’un nouveau domaine de collection pour le musée d’art et d’archéologie. Ces démarches complémentaires, dédiées à la diffusion et à la conservation de la photographie ont débuté en 1983 avec l’organisation d’une première exposition monographique présentant l’œuvre d’Albert Monier (1915-1998), natif de la région.

La collection photographique du musée a été initiée par l’acquisition, entre 1983 et 1985, des cent-huit tirages d’exposition en parallèle de plusieurs centaines de négatifs, du matériel de prise de vue et d’ensembles importants de cartes postales éditées par le photographe lui-même dans les années cinquante. Depuis, ce fonds spécifique s’est enrichi de quelques clichés supplémentaires, de trente posters originaux reproduisant les clichés d’Albert Monier et de la caméra 8 mm personnelle du photographe. Cet ensemble a très régulièrement été présenté au public, que ce soit localement ou nationalement, par l’organisation d’expositions individuelles ou thématiques, souvent en partenariat avec l’Association Albert Monier créée en 1999 à Chanterelle (Cantal).

Quarante ans après le projet initial dédié à Albert Monier, l’exposition Les Choses simples propose de mettre en exergue le regard profondément humaniste que le photographe a posé sur ses contemporains, acteurs anonymes du quotidien. Une quarantaine d’images en noir et blanc a ainsi été sélectionnée parmi les œuvres entrées en collection en 1983. Elles retracent le cheminement d’Albert Monier depuis ses premiers clichés, datant du milieu des années trente, jusqu’au milieu des années quatre-vingt avec la présentation de vingt tirages de travail inédits récemment retrouvés dans les dossiers d’archives du musée.

Exposition au Musée d’art et d’Archéologie

2 AVRIL /// 10 SEPTEMBRE 2023

Aux horaires et tarif du musée

Visite-atelier Parents/enfants à partir de 4 ans au Musée d’art et d’archéologie Après la découverte de l’exposition Unique en son genre (art contemporain), parents et enfants s’inspirent de la démarche de l’artiste Marcel Miracle pour créer, à leur tour, une œuvre originale et personnelle, en explorant notamment les notions de détournement d’objets et de recyclage. […]

Gratuit

En savoir plus...

Musée d’art et d’archéologie,

37, rue des Carmes

Aurillac,

15000

France

+ Google Map

Visite de l’exposition Unique en son genre au Musée d’art et d’archéologie Cette visite guidée sera l’occasion de questionner notre esprit critique face à ces œuvres contemporaines et de réfléchir à la manière dont chacun les perçoit, les ressent et se les approprie. tout public, enfant à partir de 12 ans Gratuit – sur réservation […]

Gratuit

En savoir plus...

Musée d’art et d’archéologie,

37, rue des Carmes

Aurillac,

15000

France

+ Google Map

Les Motifs s’intéressent dans ce numéro 30 à un projet de médiation mené depuis plusieurs mois par les musées d’Aurillac. Reg’art est destiné à améliorer et optimiser l’accueil des personnes atteintes de déficience visuelle. Dans cette pastille audio, les explications des médiatrices des musées et le ressenti de Juliette Rolland, sociologue conseil à Grenoble qui intervient auprès de l’équipe des musées depuis le début du projet.

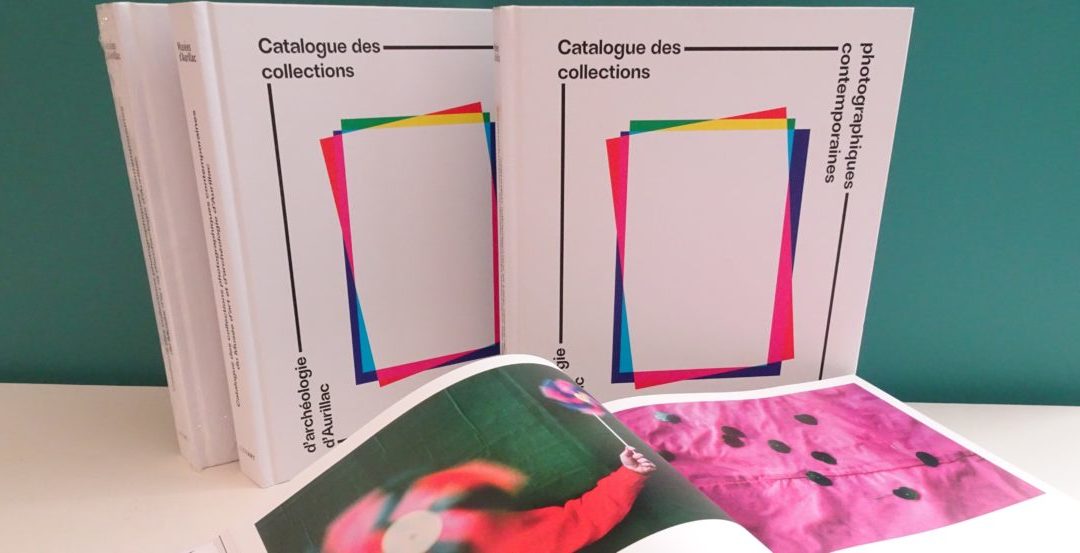

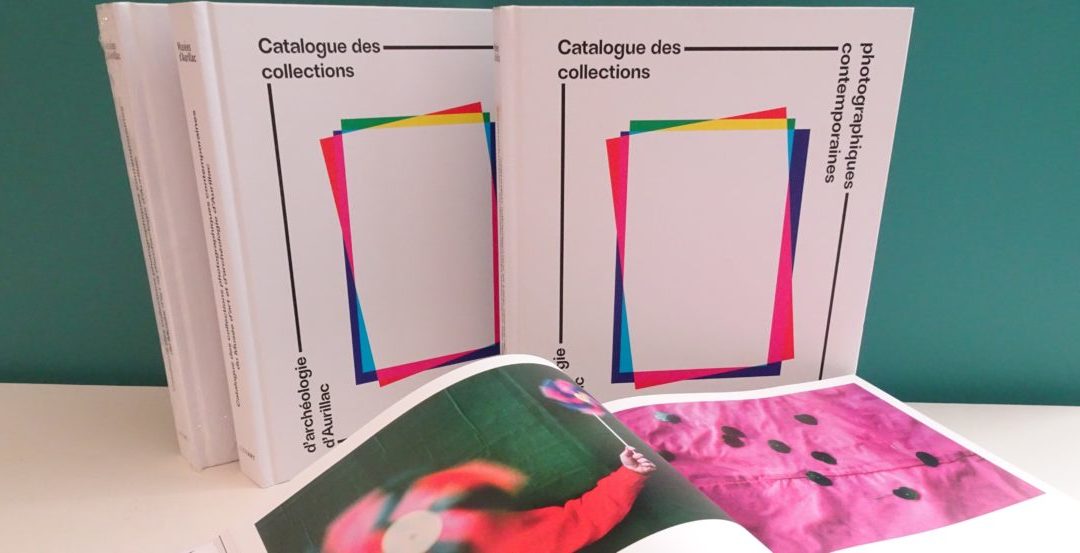

Découvrez le premier catalogue des collections de photographies contemporaines du Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac, tout juste paru aux éditions LIENART.

Cet ouvrage retrace la politique d’acquisition audacieuse d’un musée de province, initiée en 1984 de façon unique en France autour de la question de la photographie en couleurs. Les collections du musée, qui comptent aujourd’hui près de 850 tirages contemporains, achetés ou reçus en dépôt du Centre national des arts plastiques, couvrent une période allant de la fin des années 1960 à nos jours. Elles illustrent la reconnaissance de la pratique photographique artistique en couleurs à la fin des années1970, son appropriation par la création plasticienne dans la décennie suivante, mais aussi la diffusion de la création contemporaine en noir et blanc et en couleurs au début des années 1980, née de la volonté du ministère de la Culture de placer la photographie au cœur des politiques culturelles.

Ainsi, depuis près de quarante ans, sont exposés et conservés à Aurillac les oeuvres de nombreux photographes français et étrangers, parmi lesquels John Batho, Daniel Boudinet, Denis Brihat, Harry Callahan, Daniel Gustav Cramer, Thibaut Cuisset, Bernard Descamps, William Eggleston, Anne-Marie Filaire, Franco Fontana, Charles Fréger, Gisèle Freund, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, Ilanit Illouz, Pascal Kern, Marine Lanier, Helen Levitt, Dolorès Marat, Édith Roux, Sandy Skoglund, Joel Sternfeld, Nancy Wilson-Pajic, etc.

Description de l’ouvrage

343 pages / format 28 x 24 cm / relié

34 € / ISBN : 978-2-35906-356-1

Aux éditions LIENART, 2022

Articles

« Splendeur, déclin et renouveau : l’histoire d’une collection » par Lilian Froger

« Une petite ville s’invente en photo » par Sophie Caldayroux-Sizabuire

« Un conservatoire des tendances photographiques » par Nathalie Boulouch

« Naissance d’une collection : Entretien avec Annie Philippon » par Lilian Froger

Catalogue

100 photographes présentés dont 45 avec notice

Annexes

Liste complète des œuvres de 1983 à 2022

Liste des expositions photographiques du Musée, des Écuries et de la Sellerie de 1979 à 2022

Chaque premier dimanche du mois, les musées proposent aux visiteurs des activités gratuites en lien avec leurs activités.

Les matins, les médiateurs accueillent parents et enfants pour découvrir, de manière adaptée, les collections : contes au Muséum des volcans et ateliers de pratiques plastiques au Musée d’art et d’archéologie.

Les après-midis sont consacrées entre autres à l’exploration des collections permanentes grâce à des visites thématiques qui s’adressent à tous.

Arpentez également les rues du quartier historique Saint-Géraud lors de la visite patrimoniale Les Yeux en l’air.

Le musée a construit avec le CADA (centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile) et les élèves du lycée Saint-Géraud BTS Communication, un projet autour d’un incontournable du patrimoine local : le parapluie.

Ce projet permet dans un premier temps de découvrir l’histoire du parapluie et son importance dans le paysage culturel local, en mettant en lumière les hommes et femmes qui ont développé et fait perdurer ce savoir-faire tout au long des générations. Cette présentation a été complétée par une visite des collections de parapluies au sein du Musée d’art et d’archéologie et de la visite de l’atelier de fabrication de l’entreprise Piganiol. Un travail orienté sur le motif sera le point de départ d’un atelier créatif. Les participants proposeront des motifs traditionnels, populaires issus de leurs cultures respectives.

Leurs créations seront exposées dans les vitrines des commerçants de la rue des Carmes début septembre puis figureront lors de l’exposition anniversaire des 50 ans de l’association France terre d’Asile, à partir du 22 septembre dans l’atrium du centre Pierre Mendès France.

Plusieurs rendez-vous seront proposés pour suivre ce projet, rendez-vous sur nos réseaux sociaux !

Visite de l’entreprise Piganiol

Visite de l’entreprise Piganiol

Afin de rencontrer les commerçants de la rue des Carmes, les élèves du lycée Jean Monnet – option communication ont réalisé une plaquette dans laquelle vous trouverez les détails de cette collaboration. Merci à eux !

Travail en atelier

Travail en atelier

Au premier plan, les élèves du Lycée Saint-Géraud réalisant la plaquette

Au premier plan, les élèves du Lycée Saint-Géraud réalisant la plaquette

*

Téléchargez la plaquette en cliquant sur l’image ci-dessus

De nouvelles œuvres vont bientôt rejoindre les cimaises du musée d’art et d’archéologie

L’enrichissement des collections constitue l’une des missions fondamentales des musées de France. En novembre 2020, le musée d’art et d’archéologie a acquis deux œuvres en vente aux enchères. Il s’agit de deux portraits peints sur panneaux du XVIIe, attribués à l’école flamande par la maison de vente, mais en réalité réalisés par François Lombard artiste originaire du Cantal et qui proposent plus exactement l’autoportrait du peintre ainsi que celui de son épouse. Réalisée avec l’accord et le soutien de la DRAC Auvergne Rhône Alpes, cette acquisition va permettre de présenter un éventail plus large de la production artistique régionale dans le parcours permanent du musée.

Ces tableaux intègrent donc le nouvel accrochage des salles de Peinture, réalisé pendant les temps de fermeture, qui fera l’objet d’une présentation spécifique auprès du public par les chargés de collection dès que les portes des musées pourront rouvrir.

Exposition « Raviver les caractères »

par les élèves de BTS textile du lycée de la communication de Saint-Géraud

Du 10 février au 6 mars 2020 au Musée d’art et d’archéologie et au Muséum des volcans

Depuis plusieurs années, les étudiants du lycée de la communication St Géraud en classe de BTS Design de Mode Textile élisent domicile au musée le temps d’une exposition. Toujours le même principe, une carte blanche donnée aux étudiants qui revisitent, bousculent, interrogent une collection en y associant leurs créations contemporaines.Dans cette nouvelle présentation de « Caractères », photo-montages, expérimentations plastiques, installations viennent côtoyer les clichés réalisés par la famille Parry au Musée d’art et d’archéologie et au Muséum des volcans. Un regard moderne sur ces portraits d’antan que les étudiants se sont amusés à animer, colorier, personnaliser, numériser, texturer. En un mot : raviver !

Les rendez-vous à ne pas manquer autour de cette exposition

Visite de l’exposition en compagnie des étudiants le dimanche 1er mars à 15h30 au Musée d’art et d’archéologie

Stages-vacances « photo-textile » pour les enfants pendant les vacances d’hiver

Le Muséum des volcans raconte des histoires naturelles en conservant, entre autres, des collections de la faune locale. Les étudiants du lycée de la Communication Saint Géraud en classe de première année en formation design, mention matériaux, textile, savoir-faire et prospective, accompagnés de leurs professeurs se sont inspirés des contes avec des animaux, au point d’en construire une collection textile. leurs travaux de recherche sont présentés aux côtés des livres qui les ont inspirés pour offrir aux visiteurs une pause de lecture au sein d’une exposition où le fabuleux et le naturel se mélangent, s’hybrident

Étude faunement bête !

En suivant une démarche presque scientifique, ils ont d’abord étudié un animal. Un choix spontané, par affinité, parce qu’il était joli, ou mignon, ou majestueux, ou intrigant… Ils ont alors observé avec une attention particulière sa forme, ses

couleurs, les motifs et la texture de sa robe afin de mieux le connaître et s’inspirer de ce qui le constitue. Ces histoires graphiques, libérées de la ressemblance, inventent un catalogue animalier.

Il était une fois

L’animal, poilu, ventru, dodu, perdu, farfelu, têtu,ingénu, tordu, bourru, cornu, bossu, trapu… tout droit

sorti de l’imaginaire, revu et corrigé par ces designers textiles en herbe. Prétexte à des interprétations, ces créatures, rencontrées dans les contes de fée et revisitées à travers des productions singulières tendres ou cruelles, ont inspiré la création de gammes de papeterie déclinées autour de différents types de motifs.

Impression narrative

Dans la création textile, les histoires se racontent sur la toile de Jouy, scène de la vie quotidienne de personnages dans

des décors. Les contes animaliers font cela aussi. En retenant les passages les plus représentatifs, les élèves ont réalisé des toiles de Jouy pour les enfants qui aiment les contes.

Espace de faune !

Aujourd’hui les contes ont quitté les pages des livres, pour s’animer au cinéma et se vivre au théâtre. Ils ont gagné en

volume. Comment interpréter en un espace toute une histoire ? Peut-être en créant un espace évocateur, qui laisse

à chacun d’entre nous, d’entre vous, la possibilité de s’approprier la morale de tout conte.

Quoi de plus inspirant, quand on veut réaliser des surfaces textiles que de porter une attention particulière à l’espèce animale ? Empathie et mimétisme des mammifères, relation sociale, construction d’un habitat… mais surtout quelle boîte à idée formelle, texture, chromatique ?… L’animal n’a-t-il pas été une des premières représentations pariétales ? Nous entretenons avec lui un lien ancestral, l’intégrant dans nos mythes et contes fondateurs. Compagnons, tantôt humanisés, tantôt métamorphosés,… certains nous rassurent, nous protègent,… d’autres nous effraient, nous apprennent la peur…

© Photo : Lycée de la communication Saint-Géraud (extrait)

Visite de l’entreprise Piganiol

Visite de l’entreprise Piganiol

Au premier plan, les élèves du Lycée Saint-Géraud réalisant la plaquette

Au premier plan, les élèves du Lycée Saint-Géraud réalisant la plaquette